こんにちは。トローリー!

黒部立山アルペンルート

黒部立山アルペンルートは富山県中新川郡立山町から長野県大町市に至る複数の交通機関の総称で、電気バス、トロリーバス、ケーブルカー、ロープウェイなどで構成されています。もともとは黒部ダムの建設に伴う資材運搬のために開拓されたルートでした。北アルプス、立山連峰を貫き、黒部ダムなどを経由する当ルートは、現在では観光地として確立されています。

今回は長野県側の扇沢から、立山の麓、室堂まで往復することにしました。料金は9000円ほど。扇沢駅近くに無料駐車場があり、バイク専用スペースも設けられています。長野駅から出ているバスもあるので訪れたい方は調べてみるといいでしょう。

まずは関電トンネル電気バスに乗ります。

世紀の大工事 黒部ダム

黒部ダム駅は地中にあり、220段の階段を登ると、黒部ダムを一面に展望できます。

7年の歳月をかけてダムは完成。高さ186m、幅492m。日本でもっとも高いダムです。

実は発電がこの場所で行われているわけではありません。ダム湖から取水された水は地中を通り、約10km下流にある黒部川第四発電所に送られます。その間の落差は約545m。その水勢を利用して、1年で約9億kWh、約25万世帯分の電力を賄っています。

険しい地形です。

こんな場所にこんな巨大建築物を構築する技術に驚きます。

実際に建築に使われたコンクリートバケットが展示されています。これをクレーンで吊り下げながら移動してコンクリートを運び、ダムを作り上げていきます。容量9㎥、1日最高960回の稼働、合計17万8千回もの往復をしたとのこと。巨大ではありながらしかしダムの大きさに比してまるで小さな姿。気の遠くなるような作業だったろうと思えます。

果てしない黒部渓谷が続きます。

ダムの完成によってできた黒部湖は貯水量2億トン。東京ドーム160杯分とのことですが、実感がわきませんね。

北アルプスを眺望しながら室堂へ

黒部ダムの天端 (堤の上の道路) を徒歩で移動し、黒部湖駅に行きます。

乗ります。

黒部平駅に着きます。北アルプスの山々が一望できます。

次は立山ロープウェイ。

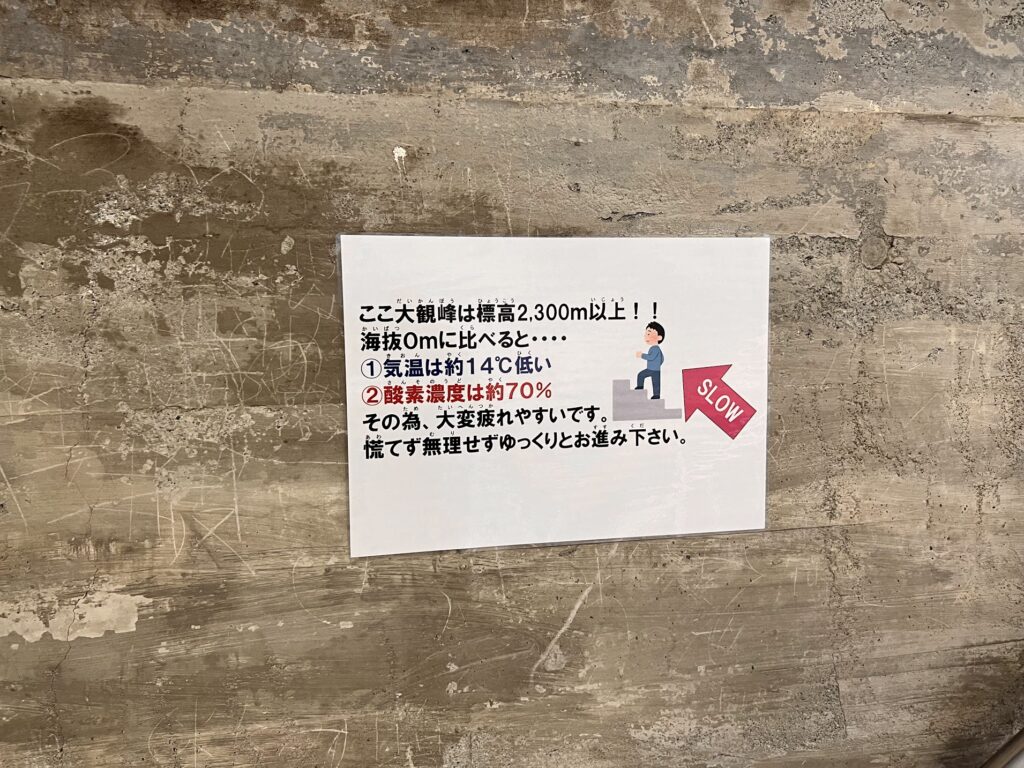

大観峰駅は標高2316m。扇沢駅が標高1433mなので、ここまでで既に900m近く登ってきたことになります。先程までいた黒部湖が眼下にあります。

大観峰駅からは立山トンネルトロリーバスに乗ります。

トロリーバスはガソリンとエンジンではなく、電車のように天井の架線から電気の供給を受けモーターを使って走行するというシステム。

まるで絵画のような美観 立山室堂

扇沢駅から約1時間半。標高2450mの室堂駅に着くと、立山連峰の最高峰、立山を望む風景が待ち構えています。真夏でしたが長袖でも涼しいくらい。

周辺には遊歩道が整備され、トレッキングを楽しめます。険しい部分はないので軽装でも大丈夫そう。

絵を見ているんじゃないかと思えるほどの景観があります。

湧水もあります。

池もあります。

赤い池もあります。血の池と呼ばれ、酸化鉄の含有が理由とされています。

火山ガスも出ています。

このまま高原バスとケーブルカーを乗り継いで富山県の立山駅に至ることができます。この地には冬になると膨大な雪が降り、そこを切り通した高原道路は左右を雪の壁で覆われます。雪の大谷で知られる名スポットです。バスは圧巻なる雪の間を通り、さぞ迫力のあることでしょう。その時期になったらまた来てみたいですね。

今回はここを目的地とし、扇沢まで戻ることにします。

絶景とご当地グルメ 姨捨SA

長野自動車道、姨捨SAからは長野盆地を展望することができ、夜景スポットとして有名です。付近にある篠ノ井線の姨捨駅からの景色は日本三大車窓のひとつとして知られています。

山賊焼き定食を食べます。山賊焼きとは長野県のご当地グルメで、焼きとはいいつつ揚げ物としての姿。鶏のもも肉をまるごと使うという迫力があります。名前の由来として、山賊というお店が考案したのが発祥という説、一枚肉をそのまま料理にするという豪快さを山賊のイメージとなぞらえた説、山賊は物をとりあげることから鶏を揚げた料理を山賊と呼ぶようになったなど、諸説あります。

当時の北陸道の通行止めの影響か、SAは県外ナンバーのトラックで賑わっていました。なるほど上信越道や中央道を経由して北陸と関西を行き来するのでしょう。

温泉のあるサービスエリア 諏訪湖SA

諏訪湖SAからの夜景です。

諏訪湖SAには諏訪湖を一望できる温泉があります。こじんまりとしていますが、シャンプー、ボディソープ完備、タオル販売もあるので手ぶらで立ち寄ることができます。

昔ながらの休憩スペースといった趣。

23時半頃帰宅しました。

本日の走行ルート

日本一周、近畿北陸編の総走行距離は2818kmでした。

今回の旅は天候の急変や2度目のスマホの故障など山場にあふれていましたが、無事生きて帰ってこれました。みなさんも生きて帰ってきてください。

![[黒部立山] 日本一周13日目 長野県・富山県~山梨県 [アルペンルート]](http://mukutabi.com/wp-content/uploads/2023/01/day13-samune.jpg)

コメント